田中文照堂 五代目店主

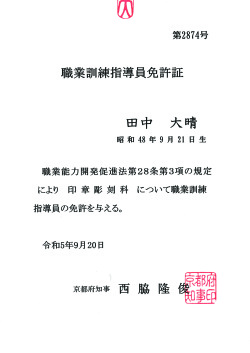

職業訓練指導員免許を取得致しました。

こんにちは。

田中文照堂の店主、田中大晴です。

この度、職業訓練指導員の免許を無事に取得致しましたので、こちらでご報告させて頂きます。

以下、職業訓練指導員免許の取得の経緯について、お書き致します。

私を含め、京都府内の伝統産業に従事しております職人の方々やそのお店等は、個々の技術に関する業界団体に所属し、その技術の継承、業界としての行事の運営等を行っておられる方が多いと存じます。

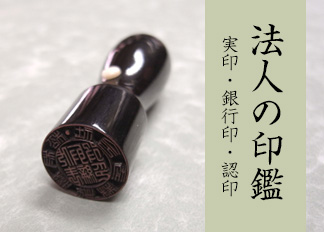

現在、私の店舗である「田中文照堂」は【京都府印章業協同組合】に加盟し、私「田中大晴」としては【京都印章技能士会】に所属しており、その両方の団体で理事を拝命致しております。

その両団体で、今後の一番の課題は「後継者の育成」だと強く感じており、日々、技術の伝え方、指導方法について考えているうちに、「一度、指導方法について学んでみよう」と思い立ったのがきっかけとなります。

日頃お世話になっている、先生(先輩職人)にも相談したところ、その先生も若い頃に指導員免許を取得されており、「その気持があるなら、今のうちに取得したほうがいい。年をとってからでは難しい」と言って頂き、取得を決意致しました。

決められた日数の講習を受け、受講者同士で模擬授業を行い、最終的には試験を受けるという、思っていたよりハードな内容でありましたが、この度、無事に合格し、免許を頂きました。

今後は、学んだ内容を後継者の育成、技術の伝承に活かしていく所存であります。

今度とも、田中文照堂を宜しくお願い致します。

- 2023.09.26

- 17:40

- コメント (3)

色々な媒体の取材を受けて

またもや久しぶりの日記となります。

田中文照堂の店主、田中大晴です。

前回の投稿より、相当間が空いておりますが、もちろんその間、何もしていない・・と言う事はなく、毎日の仕事を出来る限り丁寧に行い、空いた時間は道具の手入れ、技術の勉強をしていた、とそれだけの事なんですが、改めてこの仕事(手彫りで印鑑を作る)は、「ネット上で仕事を紹介する」「日々の仕事内容をUPする」と言う事に向いていない・・と実感させられています。

以前のどこかの日記に書きましたが、毎日作っている物が「お客様のプライバシーの究極」とも言える実印や銀行印がほとんど、、と言う都合上、その一部でもネット上にUPするのは難しく、

仕事風景ですら「どこかに写り込んでいないか・・」とか考え出すと、なかなかその気になれません。

そうこう考えていると、「印刀でも研ぐか・・」とか目の前の作業に気が向いてしまい、あっという間に1ヶ月、一年が経ってしまいます。

とは言え、その間に色々な媒体様に【田中文照堂】を取材をして頂き、編集のプロの方が記事にされたページが出来ておりますので、その紹介をさせて頂きたくPCに向かっております。

私が書くよりも詳しく、うまく、綺麗にまとめて頂いておりますので、お読みいただければ幸いです。

まず、株式会社島津製作所様が発行されております、医療関係者の方々向けの専門誌、「MEDICAL NOW」で連載されております、「京都銘品モノがたり」でご紹介頂きました。

次に、京都芸術大学の学生さんが主体となって、京都の職人や伝統文化、それに関心を持つ企業や欧州の大学と協働し、イノベーティブな活動を展開されている、

【KYOTO T5】様に紹介して頂きました。

以下は念の為に記しておきます。

※先述致しましたが、弊店で製作している印鑑は、お客様の実印、銀行印等、その製作過程の一部でもネット上にUPされるべきではない物がほとんどです。

上記の取材記事内の写真に写っております製作途中の印鑑、印影、その他全ては、撮影用に用意した物、現在使用されていない事が保証できる古い資料等のみです。

※上記の記事を掲載して頂く際に、弊店より金銭を支払う、いわゆる「広告」は一切ありません。あくまでも伝統産業に関わる一職人として、取材の意味をお聞きした上で、業界の発展と伝統技術の紹介になると判断した媒体様のみ取材をお受けしております。

- 2023.09.26

- 00:28

- コメント (1)

第67回大印展表彰式

田中文照堂です。

先日、2019年11月3日、大阪キャッスルホテルにて【第67回大印展】とその表彰式が開催されました。

私、田中文照堂店主の田中大晴も初めて【篆刻の部】に作品を出品し、銅賞を頂いておりましたので、同展に出席致しました。

当日、同会場では全国の名のある先生方、諸先輩方とお会いすることが出来、また多数の出品作品を拝見出来、本当に楽しく、勉強になった一日となりました。

また、今回の出品にあたり、お世話になりました京都府印章彫刻技能士会の先生方、同志の皆様には心より御礼を申し上げます。

これからも良い印鑑製作へ向け、毎日精進致しますので、今度とも田中文照堂を宜しくお願い致します。

- 2019.11.05

- 09:45

- コメント (468)

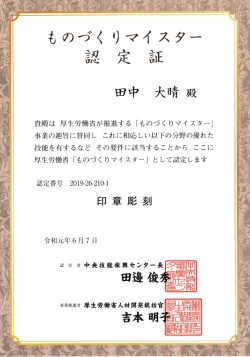

ものづくりマイスター

田中文照堂です。

この度、田中文照堂、店主の田中大晴が、印章彫刻の技術指導に於きまして、厚生労働省より【ものづくりマイスター】に認定されました。

【ものづくりマイスター】制度とは、厚生労働省の公認の元で、「各認定分野での技術指導や講習会等」に「講師や先生」として登壇する為に必要な資格で、各分野ごとの書類、技術力審査の後に、講習を修了した上で認定を受けることが出来ます。

私は田中文照堂という「はんこ屋」の店主であり職人でありますので、お客様のご印鑑を作り、お納めすることが仕事ですので、実務に直接関係の無い資格かもしれません。

ですが、毎日真剣に、全力で、お客様のご印鑑を【手彫り】で作っているという事は断言できます。またそのために必要な勉強や研究、試行錯誤も人一倍行っているという自信もございます。

そういった自分の技術力や知識量を「独りよがり」ではなく、「公的な第三者」(→厚生労働省)に認定して頂くという事は、決して無駄にはならないと考え、この度の認定となりました。

詳しくは 厚生労働省HP をご覧ください。

(厚生労働省HP内、令和元年度の認定状況PDF 内に掲載されております。)

これからも良い印鑑、お客様にお喜びいただける印鑑を作り続けていきますので、今後とも、田中文照堂をどうぞ宜しくお願い申しあげます。

- 2019.07.26

- 23:57

- コメント (489)

印鑑ケースのフルオーダーについて

久しぶりの更新になりました。

店主の田中大晴です。

さて、田中文照堂では【印鑑ケース】について、特注内装など、様々な店頭在庫をご用意しております旨、以前の日記に書かせて頂いておりますが、内装、外装につきまして、お客様が全てお選びいただくことも可能です。

つまり、【フルオーダーに対応しております】という事になります。

今回、ワニ革の特注ケースが出来上がりましたので、その外装のみ写真を掲載させて頂きます。

最近ではあまり見られなくなりましたワニ革の印鑑ケースですが、その中でも最高峰の【縦頭背ワニ】(左)と【横頭背ワニ】(右)のケースです。

【縦頭背ワニ】

【横頭背ワニ】

ワニ革といいますと、【光沢】があるイメージがございますが(私も以前はそういうイメージでした)、最高級の品質になりますと、質感の高いマット(艶なし)な仕上げに驚きます。

手触りもなんとも言えない高級感があります。

ワニ革を取り扱う業者様は多数おられますが、田中文照堂では、コストよりも品質重視で、最高品質と判断した業者様に特注をしております。

ワニ革での特注代金は正直お安くはございませんが、質感を見て頂ければ、ご納得いただけると思います。

こだわりの印鑑ケースのフルオーダー、いかがでしょうか?

どんなことでもお問い合わせ下さいませ。

- 2019.06.17

- 11:51

- コメント (493)

印章彫刻技術の見本の制作

田中文照堂です。

京都は、昼間は少しずつ暖かいと感じる日も増え、春が来るのを実感しております。

さて、弊店ではお客様のご注文に応じた「手彫り印鑑」を製作している都合上、「完成品の写真」や「製作段階の写真」をHP上に掲載することが難しい・・と以前に日記に書きました。

京都市より拝受した「未来の名匠」の受賞作品や、「手彫り印鑑の製作工程」の写真はトップページに掲載しているのですが、それ以外の「手彫り印鑑」の写真は殆ど掲載出来ておりません。

毎日手彫り印鑑を製作し、お客様のご要望にお応えするべく試行錯誤も多く、難しい課題をクリアしていく作業を数え切れないくらいこなしており、技術的には自信もあるのですが、それを披露する場所がないのが現状です。

それならば、HP掲載用に少し難しい印鑑の製作をしてみよう・・と少し前からHP掲載用の印鑑製作を密かに開始しておりました。

素材は象牙の15mm丸です。

象牙を使用した理由は、単に「一番硬く、難しい素材」だからです。

象牙彫刻には「切れる印刀」と「彫刻技術」が必要で、彫刻した象牙の印鑑をお見せする事は、印章彫刻の初めの一歩である「印刀を研ぐ技術」から始まる【自身の持ちうる全ての印章彫刻技術を披露する事】と同等だと考えているからです。

図案を考察し、HPに掲載しております「手彫り印鑑の製作工程」に沿って作業を進め、完成後に写真を掲載予定でしたが、思うことがあり(後述)、途中写真を掲載することにしました。

製作途中の写真です。

カメラ性能の限界で接写が難しく、露出が分からないので複数枚掲載致します。

彫刻の作業、分野的には「密刻」に属すると思いますので、目盛り付きの画像も掲載致します。

目盛りは通常の定規、1目盛りは「1mm」です。

先述の思うことがあり・・と言うのは、パッと完成写真を掲載するだけでは、「本当に手彫りしたのか?」「機械で彫ったのでは?」などの疑問に対し、「手彫りの証拠」が残らないと判断した為です。

弊店の「手彫り印鑑」は「100%手彫り」ですが、そうでないお店が多いのが現状です。

パソコンなどのデジタル機器でネット上の画像や手持ちの書籍、文献の良さそうな画像、図柄を彫刻機に取り込み、スタートボタンを押せば、図柄通りの印鑑が自動的に完成し(「機械彫り」)、そこに悪意を持って手彫り風なアレンジをすれば(悪意のある「手仕上げ」)、一見手彫り風な印鑑が完成します。

そういった印鑑ではないと証明するには、上記の「手彫り風機械彫り印鑑」では絶対に出来ない写真を掲載するのが一番単純かつ明快な回答だと判断しました。

「機械彫り」や「手仕上げ」の印鑑で「絶対に出来ない」のは、「その製作途中の写真を掲載すること」です。

「機械彫り」や「手仕上げ」の印鑑製作は「新品の印材を一旦機械にセット」してしまえば、完成まで取り出すことが出来ません。

仮に取り出したとしても、その製作途中の印面には「図柄の下書き」は絶対にありません。

「100%手彫りの証明」の為の長文、写真掲載となりました。

「当たり前のこと」を証明しなくてはいけない、難しい世の中になった・・とも感じております。

お読みいただき、ありがとうございました。

- 2019.03.02

- 17:44

- コメント (464)

印面の彫り直し(改刻)について

田中文照堂です。

以前にも書かせていただいた内容ですが、

印面の彫り直し(改刻)についての追記になります。

田中文照堂では、いかなる印材においても、物理的に不可能な場合(割れがある、腐食がひどい、など)を除き、印面の改刻(彫り直し)のご依頼を受け付けている旨、以前にお伝え致しました。

その際の、「印鑑ケース」についてのご説明です。

印鑑の長さは規定の長さがあり、ほとんどの印鑑の全長はそのサイズで作られております。(弊店の四柱推命印鑑などの特注サイズを除く)

お手持ちのご印鑑の全長は「45mm」もしくは「60mm」ではないかと思います。

当然、印鑑ケースもそのサイズに合うように作られております。

ところが、印鑑の改刻時には、古い印面を切り落としますので、出来上がった印鑑の全長は規定の全長よりも必ず「短く」なってしまいます。

その印鑑を、もとのケースに収めると、当然、切り落とした分、ケースに余裕が出来てしまいます。

(下写真、左の状態。切り取った印面は中央上。)

幸い、このケースには内張りが付いておりますので、万が一、内部で印鑑が動いても(出来てしまった余分なスペースで)問題はありませんが、内張りのないケースの場合は、動くことで印面が欠けたり、破損の原因になりますし、何よりお使い時の「気持ちよさ」の面では、「切り取った形跡」が見えるのは良くないと考えております。

改刻と言いましても、印鑑の制作手順においては新しい印材と全く同じ、いや、切り取る作業を含めますと、それ以上の工程数、さらに最後には全面を特注の研磨剤で新品のように磨き上げております。

手前味噌にはなりますが、仕事には一切妥協しないと決めております。そして、その仕事の最終段階として、完成したご印鑑をお客様にお渡しする際には「ピッタリのケースにお納めしてお渡ししたい」という個人的なこだわりがありますので、田中文照堂では、改刻時には切り取り後のご印鑑のサイズの合わせて「特注サイズの印鑑ケース」を作成し、そのケースにお納めしてお渡ししております。(下写真、右)

上写真の場合もそうですが、これは内部だけではなく、「ケースのフレームごと特注」ている場合がほとんどです。(左右でケースの外寸、大きさが違うのがお分かりでしょうか?)

これは全くの勝手なこだわりによるものですので、ケース代金は頂いておりません。サービスでお付けしている物です。

もちろん、「それを見越して元々改刻代金に上乗せ」のようなこともありません。

ですので、「ケースは元々の物を使いたい」お客様には(以前の日記のような場合)、全く不要なサービスですが、そこはどうかご了承ください。

今後共、田中文照堂をよろしくお願い致します。

- 2019.02.07

- 20:44

- コメント (590)

2019年になりました。

少し遅れましたが、あけましておめでとうございます。

本年も田中文照堂を宜しくお願い致します。

2018年の終わりに、店頭での決済方法が、今までの「現金と一部のクレジットカードのみ」から、現金はもちろん、その他に「すべてのクレジットカード、交通系ICカード決済、QRコード決済、中国系QRコード決済が可能」になりました。

ネットでの決済方法と合わせると、考えうる全ての決済方法がご利用いただける様になりました。

これは個人的に田中文照堂の歴史に残る大きな改善だと思っております。

今まではご利用いただけるクレジットカードが限定的で、お客様に御迷惑をお掛けすることが多く、どうしても改善したかったのですが、システム入れ替えのコスト、手間暇を考えると・・どうしても一歩が踏み出せませんでした。今まで、本当に申し訳ありませんでした。

なぜ今回一歩を踏み出したのか・・と言いますと、外国のお客様がお支払い時に(事前に伝えていたのですが)現金の持ち合わせがなく、お持ちのクレジットカードはもちろん使用できず(これは弊店の責任です)、「帰国後、小切手で送金する」とおっしゃいました。

海外からの小切手の送金など受け取った事がなく、非常に困惑しましたが(もちろんこのまま音信不通・・の不安もありました)、頂いたネームカードによると、どうやらお店を経営されているようで、伝票を書くついでに住所を(コッソリ)Googleマップで見ると、確かに店舗が見えましたので、了承し、お客様が帰国されてからの連絡を待っておりました。

幸い、Eメールでの連絡はすぐに頂けたのですが、こちらの口座情報などの必要事項をお教えする際の手間暇が不慣れなせいか非常に難しく感じ、これがきっかけになりました。

無事にお代金は受け取れたのですが、「カードが使えていれば一瞬だったのに・・」と後悔しきりでした。

そして今回のシステム総入れ替えとなりました。

今後共、田中文照堂をよろしくお願いいたします。

- 2019.01.07

- 23:10

- コメント (2203)

改刻について

田中文照堂です。

先日、改刻(印面の彫り直し)についてお問い合わせを頂きました。

要約させて頂きますと、

・亡くなられたお父様が使用されていた印鑑があるが、お父様のフルネームの印鑑の為、そのままでは使用できない。

・思い入れのある印鑑なので、どうしても使用したい。(形見として持ち続けたい。)

・すでに持ち込んだ数店舗では「古い印鑑のため、改刻は出来ない」や、「新しく作ったほうが安い」、「印面の改刻は縁起が悪い」などの理由で全て断られた。

との事でした。

印鑑を拝見させて頂くと、「オランダ水牛」製の小判型の印鑑で、同じ素材で丁寧に作られた、凝った形状の専用ケースに納められた、今ではあまり見ないサイズの印鑑でした。

非常に古く、印鑑本体やケースの所々に欠けがあったりしますが、丁寧に使われ続けた印象です。

素材の経年劣化が心配ですが、

①作業は慎重の上に慎重をかさねて行う。

②経年劣化で脆くなっている可能性があるが、通常使用出来なければ改刻の意味はない(観賞用ではない)ので、各エッジ部(欠けやすいところ)の処理には一手間加えて、この先数十年の使用に耐えうる加工をする。

などを行えば、弊店の基準では「改刻できる」と判断し、作業を引き受け、完成いたしました。

御本人様のご厚意で、HPへの掲載許可をいただきましたので、写真を掲載いたします。

【オランダ水牛・改刻・・8,000円】

お父様の思い出の印鑑との事でしたので、古い印面は「削り落とす」のではなく「手挽きノコギリで切り落とし」、お返しいたしました。

印鑑表面は鏡面まで磨いて耐久性を上げました。

また、ケースの割れを補修し(白い部分)、短くなった印鑑に合わせてケース内部に駒をいれ、内部で印鑑がカタカタ動かないように(割れ、欠けの原因になる為)してあります。(ケース関係の補修はサービスです。)

本当は素材色に近い補修材でケースの補修をしたいところですが、あいにく生体材料に強固に固着する補修材を今回使用したもの以外知らないため、今回はご了承いただきました。

印面の掲載は安全上致しませんが、この先、数十年、普通にお使い頂けると思います。

冒頭で書きました、他店舗様が今回の作業をお断りした理由について個人的な意見を述べさせていただきます。

「古い材料のため改刻できない」

そんなことはありません。工法と工具の選定を間違えなければ、おおよその場合可能です。おそらく「面倒くさい」のか「作業に自信がない」のだと思います。

「新しく作ったほうが安い」

材料費がかからない分、改刻のほうが安いのは明白です。

材料ごと買った方が安いというのは、その店舗様では改刻作業自体に必要以上の料金を課されているのではないでしょうか?

「改刻は縁起が悪い」

悪いオカルト的迷信です。印鑑、ハンコに霊的な意味は「絶対に」ありませんし、今回の場合、「お父様の印鑑を使い続けたい」というお客様のご意見に対して、失礼だと感じます。今回のお客様のご希望は、私には100%理解できますし、その技術があるのならば、ご希望を叶えるべく試行錯誤するのが職人の仕事だと思います。

田中文照堂では、こういった作業も喜んでお受けしております。

この先の使用に支障がある場合(相当な損壊)を除き、お断りする事はありません。その場合も、しっかりとご説明致します。

どんな内容でもご相談くださいませ。

- 2018.08.03

- 21:54

- コメント (474)

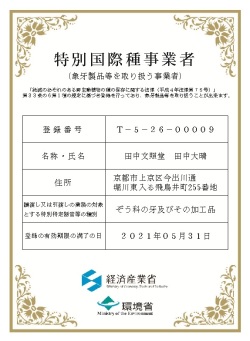

改正・種の保存法

田中文照堂です。

本日より「改正・種の保存法」が施行されます。

象牙製品(象牙印材)販売に関する、登録事業者の名称が「特別国際種事業者」という名称に変更されます。

もちろん、田中文照堂は本日、平成30年6月1日より、新しい名称での登録変更に対応済みです。

ご安心して、象牙印鑑をお買い求めいただけます。

正規流通の「本物」のみの取り扱いですので、全ての象牙について【政府登録シール】が付属いたします。

上記、法改正への対応報告でございます。

- 2018.06.01

- 22:31

- コメント (468)